géospize

Français

Étymologie

- (début XIXème) Composé de γῆ, gẽ (génitif: yeõn) (« terre ») et de σπίζα, spíza (« pinson »), littéralement « pinson terrestre »[1], par allusion au fait que plusieurs des espèces de géospizes nichent et se nourrissent près du sol et se tiennent sur le sol des îles qu'elles fréquentent dans l'archipel des Galapagos.

Nom commun

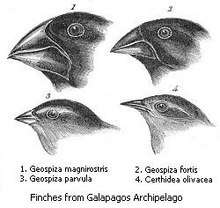

Illustration célèbre de quatre géospizes probablement issus d'un ancêtre commun selon la théorie de la sélection naturelle de Charles Darwin.

Un géospize des cactus (Geospiza scandens), l'une des treize espèces endémiques aux Galapagos.

_(20197260538).jpg)

Un géospize crassirostre (Platyspiza crassirostris), l'une des treize espèces endémiques aux Galapagos.

| Singulier | Pluriel |

|---|---|

| géospize | géospizes |

| \ʒe.ɔ.spiz\ | |

géospize \ʒe.ɔ.spiz\ masculin

- (Ornithologie) Nom normalisé de quatre genres totalisant treize espèces de petits passereaux de la famille des thraupidés (tangaras, callistes, etc.), de couleur variable, dont la forme du bec varie en fonction du type de nourriture propre à chaque espèce, qui fréquentent une grande diversité d'habitats et qui sont toutes endémiques à l'archipel des îles Galapagos (Équateur) (genres Geospiza, Platyspiza, Certhidea et Camarhynchus).

- Les géospizes sont surnommés "pinsons de Darwin" en raison du rôle déterminant qu'ils jouèrent dans l'élaboration de la théorie de la spéciation par la sélection naturelle, pierre angulaire de la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Ces thraupidés, un groupe de treize espèces que l'on ne retrouve que sur l'archipel des îles Galapagos, forment en effet un cas extrême de radiation adaptative, et ont fourni au naturaliste britannique l'un des exemples les plus convaincants de la puissance de la sélection naturelle comme moteur à la diversification des espèces dans l'évolution.

- Les géospizes sont remarquables par leur bec volumineux, aussi élevé que long, à sommet arqué et dépassant le haut du front à bords sinueux — (Alfred Edmund Brehm, Zéphirin Gerbe, Alphonse Trémeau de RochebruneMerveilles de la nature: l'homme et les animaux, Volume 3, J.-B. Baillière et Fils, Paris, 1879, p. 143)

- Chaque terre de l'archipel possède son pinson géospize (ou « pinson de Darwin »), dont le bec et les organes sont adaptés à un environnement particulier. — (Roselyne de Ayala, Jean-Pierre Guéno, Les plus beaux récits de voyage, La Martinière, Paris, 2002, page 112)

Notes

En biologie, le nom binominal et les autres noms scientifiques (en latin) prennent toujours une majuscule. En français, les naturalistes mettent fréquemment une majuscule aux noms de taxons supérieurs au genre.

Un nom vernaculaire ne prend pas de majuscule, mais on peut en mettre une quand on veut expliciter le fait que l’on ne parle pas d’individus, mais que l’on veut parler de l’espèce, du genre, de la famille, de l’ordre, etc.

Synonymes

Traductions

Voir aussi

- Pinsons de Darwin sur l’encyclopédie Wikipédia

Références

- géospize à Oiseaux.net

- Jolding, James A., Helm's Dictionary of Scientific Bird Names, Christopher Helm, London, 2010

Cet article est issu de

Wiktionary.

Le texte est sous licence Creative

Commons - Attribution - Sharealike.

Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.